ビジネスでは常に変化し、競争の激化が日々進んでいます。こうした中で、変化する市場環境に適応し、競争力を高めるためには、戦略的な方針を持つことが求められます。競争が激化する中で、ビジネスを成功に導くためには、確かな経営戦略が不可欠です。

この記事では、経営戦略と事業戦略との違いについて詳しく紹介した上で、経営戦略の知識について解説します。それに加え、経営戦略作成のためのプロセス、フレームワークなどについて解説していきます。

また、[3. 経営戦略に役立つフレームワーク]では、ダウンロード可能なテンプレートを用意していますので、ぜひご活用ください。

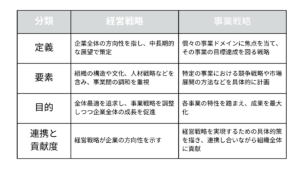

1. 経営戦略と事業戦略の違い

経営戦略と事業戦略の違いの概要

経営戦略は「企業全体の方向性」を指し、事業戦略は「個々の事業の成果を最大化するための戦略」です。

具体的な違いは以下です。

定義の違い

経営戦略は、企業全体の方向性や価値観を指し、中長期的な展望に基づいて策定されます。

事業戦略は、個々の事業や部門に焦点を当て、その成果を最大化するための戦略です。

要素の違い

経営戦略は組織の構造や文化、人材戦略などを含み、事業部間の調和を重視します。

事業戦略は特定の事業における競争戦略や市場展開の方法などを具体的に計画します。

目的の違い

経営戦略は全体最適を追求し、事業戦略を調整しつつ企業全体の成長を促進します。事業戦略は各事業の特性を踏まえ、成果を最大化します。

連携と貢献度

経営戦略と事業戦略は、連携しながら企業の成長を促進します。経営戦略が全体の方向性を示し、事業戦略がその実現のための具体的な手段を提供します。

経営戦略の概要、種類、目的

経営戦略の概要

経営戦略は、企業が競争の激しい環境で自身の経営目的や目標を達成するための戦術や計画を指します。無限ではない資源(人材、資金、物的資産)を最適に活用して、企業の成長と競争優位性を実現するために欠かせない手段です。

企業は自身の強みを活かし、市場での競争優位を確立する必要があります。経営戦略はそのための道筋を示すもので、目標を具体的な行動計画に落とし込む役割を果たします。

経営戦略の策定により、従業員は企業の方向性を理解し、共感することができ、外部の利害関係者との関係も強化され、持続的な成長を支える基盤が整います。

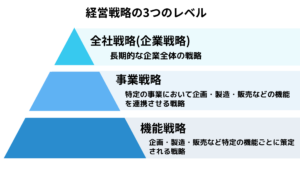

経営戦略の種類

経営戦略は、企業の成長と競争力を築くために、以下の3つの階層に分けられるピラミッドとして表現されます。

全社戦略(企業戦略)

企業全体の方向性を指し、事業の参入・撤退、買収などを含む会社全体を動かす戦略です。この戦略は、長期的なビジョンや成長戦略を策定する際に重要な役割を果たします。 具体的な内容は以下です。

- 市場リーダーシップの確立

- 新興市場への進出

- デジタルトランスフォーメーション

- 経営ビジョンの作成・浸透

事業戦略

特定の事業に焦点を当て、企画・製造・販売などの機能を連携させる戦略です。企業戦略における経営戦術に近く、事業ごとに異なる競争優位を確立するために必要です。 具体的な内容は以下です。

- 低価格・高品質商品提供

- 地域密着型サービス

- 事業モデルの確立

事業戦略については次章の[1.3 事業戦略の概要、種類、目的]で詳しく説明します。

機能戦略(機能別戦略)

機能戦略とは、価値提供のプロセスの異なる側面、具体的には購買、製造、流通、販売などを最適化する目的で策定される戦略を指します それぞれの機能の価値提供を行うための各部分を最適化するために策定します。

事業戦略と連動し、それぞれの機能が事業戦略を支えるために重要な役割を果たします。機能戦略を簡単に言い換えると「現場レベルの戦略」と言えます。具体的な内容は以下です。

- マーケティング戦略

- 生産戦略

- 人材戦略

- サプライチェーン最適化

この3つの戦略階層が組み合わさり、経営戦略全体を構成しています。全社戦略が企業全体の指針を定め、事業戦略が特定の事業を成長させるための道筋を示し、機能戦略が各機能が連動して目標達成に貢献する方法を具体化します。 経営戦略はこれらの階層が一貫して連動し、会社全体の成果を最大化するために不可欠です。

経営戦略の目的

環境の急激な変化により、経営戦略の重要性が高まっています。近年の人口減少や経済縮小、デジタル技術の進化、新型コロナウイルスの影響など、ビジネス環境は大きく変化しています。このような変化の中で経営戦略を策定する目的は以下の3つです。

アジャイルな適応力の構築

経営戦略は事業環境の変動に柔軟に対応し、アジャイルな適応力を企業に注入する役割を果たしています。環境の変化が激しい現代では、定常的な状況が少なく、未来のトレンドを正確に予測することは難しいため、戦略の適応性が求められています。経営戦略は環境変化に迅速に対応し、競争力を維持するための道筋を示す重要な指針となります。

資源の最適配分

資源は限りあるものであり、経営戦略はその資源を最適に配分するための道具として機能します。戦略的な視点から資金、人材、時間などの資源を管理し、事業領域ごとに優先順位を付けることで、収益性や成長を最大化します。経営戦略の役割は、企業の持つ資源を最大限に生かし、競争力を向上させることです。

競争優位性の確立

経営戦略の目的には、競合他社との差別化を図り競争優位性を築くことも含まれます。市場の変化に対応し、顧客のニーズを把握してそれを満たす戦略を立案することで、独自の価値提供を実現します。そのため競争優位性は企業を他社と差異化し、顧客の信頼を獲得するための重要な手段です。

これらの目的に基づき、環境変化への適応力を持ち、持続的な成長を実現するために経営戦略が策定されます。

事業戦略の概要、目的

事業戦略の概要

事業戦略は、各事業における目標の達成を図るための手段を計画する戦略です。複数の事業を適切に統括し、リスク分散やリソース配分の効率化を目指します。 通常、各事業部門は目標設定から実現に至るまでの計画とプロセスを管理します。

また、単一の事業ドメイン内で競争上の優位性を築くための指針でもあり、事業ドメインとは企業の経済活動領域を指します。多角化した企業では、個別の事業戦略が大きな役割を果たし、事業部や関連会社が独自の戦略を策定します。

事業戦略の目的

全社視点で事業価値を評価

事業戦略は経営理念や経営戦略と結びつき、事業が企業全体にもたらす影響を総合的に検討します。相乗効果や弱点の補完など、全体の価値最大化を図ることが目指されます。

事業目的の明確化と計画設定

事業戦略は、事業ごとの目的を明確にし、それに基づく計画と目標を策定するための指針です。これにより、社内外の関係者との連携を促進し、実行の方針を確立します。

効果的な事業システム構築

事業戦略を通じて、事業ごとに適切なプロセスやシステムを構築します。これにより、関係者の役割やタスクが明確化され、PDCAサイクルの効率的な実施が可能となります。

経営資源の最適活用

自社の強みと弱みを分析し、外部環境の変化を踏まえて事業戦略を策定することで、経営資源を適切に配分します。これにより、各事業に適したリソースを提供し、成長戦略を支援します。

また、事業戦略策定のためのフレームワーク、進め方に関してはこちらの記事で詳しくご紹介しています。合わせてご覧ください。

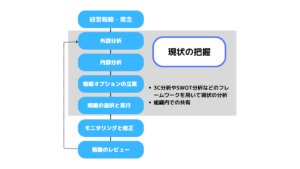

2. 経営戦略策定の流れと重要な要素

経営戦略策定の基本的な流れ

経営戦略の策定は、成功への鍵を握る重要なプロセスです。以下では、経営戦略策定の基本的な流れを詳しく解説します。以下の流れに沿って順番に進むのではなく、各ステップにおいて、仮説・検証を繰り返し行うなど戦略策定によって異なる場合があります。

1. 経営理念・ビジョンの策定

経営戦略の第一歩は、経営理念とビジョンの明確化です。経営理念は、企業が何を実現し、どのような存在意義を持つべきかを示すものです。ビジョンは、将来の理想像や目標を描くものであり、会社が望む方向性を具体的に示します。これらの基盤を構築することで、戦略の方向性が明確になります。

2. 外部環境の分析

外部環境の分析は、ビジネスにおける機会と脅威を洗い出す重要なステップです。市場の動向、競合他社の戦略、法的・経済的な要因など、外部からの影響を正確に把握します。この分析によって、市場ニーズやトレンドを把握し、競争優位を確立するための戦略を検討します。

外部環境の分析では、KSF(Key Success Factor)を抽出することがポイントです。KSFとは事業を成功させるための成功要因のことです。KSFを抽出することで、自社にある経営資源の配置・活用を考えることが可能になります。

たとえば、他社が価格競争力を重視している中で、顧客は丁寧なサービスを求めている場合、KSFは「サービス力の向上」になります。この場合、従業員のサービススキル向上に注力すると同時に、顧客の満足度を評価の指標として組み込むなど、全体的な展望を描くことになります。

外部環境の分析を行う際に活用できるフレームワークは3章で詳しくご紹介します。

また、 KSFとは何か、重要性や目的、KPIとの違いなどに関してはこちらの記事で詳しく説明しています。ぜひご覧ください。

3. 内部環境の分析

KSFを導き出した後、企業の内部環境を分析することで、自社の強みと弱みを明確にします。 財務データ、従業員の能力、ブランド価値など、内部の要因を評価することで、自社の競争力や戦略的な優位性を把握し、KSFに適合した戦略を構築します。

外部環境の機会と組み合わせて自社の戦略的ポジションを把握するSWOT分析や、損益計算表や賃借対照表といった財務の情報などの分析が効果的です。

4. 戦略オプションの立案

外部環境と内部環境の分析を基に、複数の戦略オプションを検討します。異なるシナリオを考えることで、将来の変化にも対応できる柔軟性を持った戦略を設計します。各オプションのリスクとリターンを評価し、最適な選択肢を特定します。

5. 戦略の選択と実行

選択した戦略を実行するためには、具体的な行動計画が必要です。目標設定、タスクの割り当て、予算の策定など、実現に向けた詳細なプランを策定します。戦略が実行されることで、成果を得るための道筋が整い、全社員の方針理解も深まります。

6. モニタリングと修正

戦略の実行中は、定期的なモニタリングが不可欠です。進捗状況や成果の評価を通じて、計画の達成度を確認します。必要に応じて調整や修正を行い、進路を最適化します。PDCAサイクルを繰り返すことで、持続的な改善を実現します。

7. 戦略のレビュー

戦略の実行結果を客観的に評価し、達成度を確認します。成功した要因と課題を分析し、次のステップに生かします。また、外部環境の変化や新たなチャンスに合わせて、戦略を再評価し、適切な調整を行うことが戦略の継続的な成功につながります。

経営戦略の考え方に影響する要素

経営戦略の成功には、重要なキーワードが存在します。ここでは、いくつかの鍵となる用語を紹介しましょう。

コアコンピタンス(中核的強み)

企業が独自の価値を生み出すための要素で、他社に模倣され難く、顧客に利益をもたらす能力を指します。技術力やサービス力、コスト構造などが含まれます。自社の強みを理解し、経営戦略に活かすために大切なものです。

企業遺伝子(企業DNA)

企業の文化や価値観、長い歴史に培われた要素を指します。企業遺伝子を尊重し、継承することで企業らしさを強化できます。また、社内外への影響があり、ブランドイメージを向上させる効果もあります。

イノベーション(革新)

新しいアイデアや技術による発展や変化を指します。破壊的・持続的・オープン・リバースなどのタイプがあり、市場での差別化や新しい価値提供を可能にし、変化の時代において、経営戦略における重要な要素です。

インテグリティ(誠実さ)

高潔さや真摯さを指し、ビジネスにおける信頼性や社内外への影響に関連します。経営陣の資質や価値観は戦略に大きな影響を与えるため、リーダーの選定や育成に注意が必要です。

サステナビリティ(持続可能性)

企業の持続的な成長や社会的責任を意味します。ESG経営が注目され、環境・社会・ガバナンスの要素を重視する経営手法が増えています。企業の評価に影響を及ぼし、将来の事業展開にも影響を与えます。

アントレプレナーシップ(起業家精神)

新規事業の挑戦意欲や能力を指します。リスクを恐れずに新しいアイデアに取り組む姿勢が求められ、アントレプレナーシップを活用することで、企業の成長と展開を推進できます。

これらの要素は経営戦略の構築において重要な要素です。企業は自身の状況に合わせてこれらの概念を適切に組み込み、長期的な成功を追求する戦略を展開することが求められます。しっかりと考え抜かれた経営戦略は、ビジネスの未来に大きな影響を与えることでしょう。

3. 経営戦略に役立つフレームワーク

本章では、経営戦略策定に役立つ4つの代表的なフレームワークを紹介します。

以下のフレームワークは、特に外部分析・内部分析を行う際に有効です。 また、各フレームワークごとに、ダウンロード可能なテンプレートを用意していますので、ぜひ一緒にご活用ください。

3C分析

3C分析は、

- Company(自社)

- Customer(市場・顧客)

- Competitor(競合)

の3つの要素を分析するマーケティング環境分析のフレームワークです。

これによって、自社の提供サービスや製品、顧客のニーズ、競合他社の動向を総合的に把握することが可能です。自社分析によって自社の強みと弱みを洗い出し、顧客分析によってターゲット層の価値観を理解し、競合分析によって市場競争の位置を確認することができます。

3C分析は、シンプルな構造で使いやすく、営業やマーケティング部門における事前分析ツールとして大いに活用されています。ただし、変化の速い業界では定期的な見直しを行う必要があります。

3C分析の詳しい説明と手順が載っているテンプレート資料はこちらからダウンロードできます。ぜひご活用ください。

SWOT分析

SWOT分析は、

- Strength(強み)

- Weakness(弱み)

- Opportunity(機会)

- Threat(脅威)

の4つの要素を分析し、自社の内部環境と外部環境を評価するフレームワークです。 内部の強みと弱み、外部の機会と脅威を明らかにすることで、戦略策定や意思決定に役立ちます。

SWOT分析によって、自社のポジショニングや競争力を把握できるほか、組織内で共通の認識を得ることも可能です。

しかし、外部環境の分析に時間がかかることや、状況とかけ離れた結果になる可能性もあるため、慎重なアプローチが必要です。

SWOT分析の詳しい説明と手順が載っているテンプレート資料はこちらからダウンロードできます。ぜひご活用ください。

PEST分析

PEST分析は、

- Politics(政治)

- Economy(経済)

- Society(社会)

- Technology(技術)

という4つのマクロ環境要因を分析するフレームワークです。 外部環境の影響を理解し、将来の予測や新たな参入領域を考える際に役立ちます。

政治的、経済的、社会的、技術的な要因の変化が自社に与える影響を洗い出すことで、戦略策定の方向性を調整できます。

ただし、業界によっては要因が多岐にわたるため、分析の深さを調整することが重要です。

PEST分析の詳しい説明と手順が載っているテンプレート資料はこちらからダウンロードできます。ぜひご活用ください。

ファイブフォース分析

ファイブフォース分析は、競争環境を理解するためのフレームワークで、

- 新規参入業者

- 代替品

- 買い手

- 売り手

- 競合他社

の5つの要因を分析します。

これによって、競合他社とのパワーバランスや市場の潜在的なリスクを把握できます。競合要因ごとに影響を評価し、自社の戦略を立案する際の参考にすることができます。しかし、分析項目が多く、特に競合の多い業界では情報収集が難しいこともあります。

ファイブフォース分析の詳しい説明と手順が載っているテンプレート資料はこちらからダウンロードできます。ぜひご活用ください。

これらのフレームワークを組み合わせて活用することで、経営戦略策定においてより洞察力を深め、成功に向けた戦略を確立することができるでしょう。

4. 経営戦略策定の成功事例

本章では経営戦略を策定し、成功を収めた企業の例を2社ご紹介します。

ファーストステイリング(ユニクロ)社の成功戦略

ファーストリテイリング(ユニクロ)は、コストリーダーシップ戦略と差別化戦略の融合によって、革命的な成功を収めました。SPA(Specialty Store Retailer of Private Label Apparel)というビジネスモデルを取り入れ、企画から販売までの全プロセスを自社で行うことでコストを抑制。さらに、トレンドを取り入れつつも、シンプルで割り切ったファッションアイテムを提供しました。こうした戦略によって、ユニクロは衣料品業界における新たな基準を築き、世界的な成功を収めました。

ニトリホールディングス社の店舗拡大戦略

ニトリホールディングスは、「2022年1,000店舗、2032年3,000店舗」という中長期ビジョンの達成に向けた経営戦略を実行しています。その戦略は、「海外店舗黒字化と事業領域拡大の基盤づくり」、「海外高速出店と成長軌道の確立」、「グローバルチェーン確立に向けた経営基盤再構築」という3つのステップに分かれています。同時に、「供給体制の再構築」や「品質の強化」など7つの項目に重点を置き、事業戦略を再構築しています。この戦略により、ニトリホールディングスは市場の変化に適応し、着実な成長を遂げています。

経営戦略の成功は、変化に柔軟に適応し、長期目標を持ちつつ具体的に行動することが重要です。将来のビジネスはより複雑で競争も激しくなるため、企業は成功例を参考にしつつ、自社の強みを最大限に活かし、環境変化に適応する戦略を見つける必要があります。

5. まとめ

最後に本記事の内容を以下にまとめました。

経営戦略とは、

企業が競争の激しい環境で自身の経営目的や目標を達成するための戦術や計画を指します。無限ではない資源(人材、資金、物的資産)を最適に活用して、企業の成長と競争優位性を実現する手段です。

経営戦略を構成する要素として

- 全社戦略(企業戦略): 企業全体の方向性を指す会社全体を動かす戦略

- 事業戦略: 特定の事業に焦点を当てた戦略

- 機能戦略(機能別戦略): 企画・製造・販売などの機能ごとに策定される戦略

があります。

経営戦略策定の流れは以下です。

- 経営理念・ビジョンの策定

- 外部環境の分析

- 内部環境の分析

- 戦略オプションの立案

- 戦略の選択と実行

- モニタリングと修正

- 戦略のレビュー

弊社のチームマネジメントツールについて

- チームメンバーの心身状態が見えていますか?

- 目標達成に向けたメンバーマネジメントができていますか?

こんな課題を解決したく弊社はチームマネジメントツール【StarTeam】を開発しました。

チームワークを見える化し、チームリーダーのマネジメント課題解決をサポートします!

Starteamは

- チームやメンバーの状態の可視化

- 状態に応じた改善アクションの提供

- 改善サイクルの自走化

ができるサービスとなっております。

目標達成に向けたメンバーマネジメントにより

- 離職率が約30%→約15%への改善

- 残業時間が約1/3への改善

につながった実績が出ている企業様もございます。

ぜひ以下のバナーをクリックし詳細をご覧ください。