プロジェクトを進行する上で「プロジェクトを管理できる状態にする」というのはとても重要です。

管理できる状態とは、目的、担当者、期日等が明確であり、いつでもそれを確認できる状態ではないでしょうか。

それを可能にするのがWBS(作業分解構造図)です。WBSを使えば、プロジェクトを管理するために必要な項目を簡単に確認できるようになります。

今回はWBSの概要から作り方まで説明していきます。

1. WBSとは何か?

それではさっそくWBSとは何かについて詳しく解説します。

WBSの概要と種類

WBS(work breakdown structure)とは、

プロジェクトを複数の階層に分け、個々のタスクやワークパッケージに細分化する方法

です。

つまり、大きなプロジェクトを小さな個人な管理可能なサイズになるまで分割し、全体像を掴むというものです。分割した後プロジェクトの上流から下流まで細分化したものでツリーを作成します。

それぞれについての詳細は2章で解説いたします。

- プロジェクトについての詳細(説明、プロジェクト名)

- プロジェクト担当者

- 予算

- プロジェクト完了日/納期

- 成果物(成果物の一部やその定義)

- 細分化されたタスクとその説明

また、WBSには大きく分けて以下の2つの種類に分かれます。

- プロセス指向型のWBS

- 成果物指向型のWBS

プロセス指向型のWBSは、最終的な成果物でゴール設定をするのではなく、プロジェクトの階層的な構造に焦点を当て、タスクを詳細に分解した方法です。

これは、中長期のプロジェクトに適しており、部門ごとの役割分担やプロジェクト全体の構造が分かりやすいというメリットがあります。

しかし、タスクの細分化を過度に行うと、粒度が細かすぎて全体の構造が見えにくくなる可能性があるため、タスクの適切な分解粒度の見極めが重要です。

【プロセス指向型のWBSが用いられる例】

ソフトウェア開発プロジェクト

フェーズ:成果物の完成(ソフトウェアの仕様書、プログラムコード、テストケース、ユーザーマニュアル等)

WBS:仕様定義、設計、開発、テスト、リリースなどのフェーズに分割され、それぞれのフェーズで必要な成果物やタスクが明確化されます。

一方、成果物指向型のWBSは、最終成果物の完成から逆算してタスクを分解し、成果物の関連性を強調する方法です。

このアプローチは短期プロジェクトに向いており、プロジェクト全体の概要を把握しやすく、中間成果物との関連性を明確に示すことができます。

ただし、この方法は成果物に焦点を当てているため、プロセスの詳細が不明瞭であることがデメリットと言えます。

【成果物指向型のWBSが用いられる例】

新商品開発プロジェクト

フェーズ:アイデア検討、概念設計、詳細設計、製造、マーケティング

WBS:各フェーズごとに必要なタスクや作業が定義され、アイデア検討から始まり、最終的なマーケティングまでの段階的な進行が明確になります。

WBSの目的

WBS(Work Breakdown Structure)を活用する主な目的は、以下の3つあります。

スケジュールの作成

WBSを使うことで、プロジェクト内のタスクを詳細に分解し、それぞれのタスクに必要な時間や前後関係を明確に把握できます。この情報に基づいて、正確なスケジュールを立てることが可能です。

例えば、ウェブサイト開発プロジェクトでは、デザイン、コンテンツ作成、プログラミング、テストなどのタスクを詳細に計画し、各タスクの所要時間を見積もります。

工数の見積もりができる

タスクが不明瞭なままスケジュールを作成すると、作業の工数を予測することが難しくなります。WBSを活用すると、各タスクが具体的になるため、正確な工数を見積もるのが容易になります。

例えば、ウェブサイト開発プロジェクトで、各タスクの所要時間を詳細に計画することで、全体の工数を正確に把握できます。

仕事の効率化

WBSによって必要な作業が事前にリストアップされ、担当者はプロジェクト全体の概要を理解し、タスク同士の関係性を把握できます。これにより、どの作業を優先すべきかが明確になり、チーム全体で連携を取りやすくなります。

また、作業をリストアップすることで、担当者は自身の進捗状況を迅速に確認できる便益もあります。

WBSとガントチャートの違い

プロジェクト管理において重要なツールであるWBSとガントチャートは、よく混同されますがそれぞれ異なる役割を持ちます。

WBSを用いることで、プロジェクトを細分化した構造図で、各タスクや作業を階層的に分解し、プロジェクト全体を可視化するツールです。

他方、ガントチャートは、プロジェクトの進行を時間軸に対して視覚的に表現するためのツールです。タスクや作業が縦軸に表示され、それらのスケジュールが横軸に沿って表現されます。ガントチャートは、タスクの開始日、終了日、進捗状況を一目で把握できるため、進捗管理や工程管理に役立ちます。

この二つは形式が違うだけでなく、それぞれの用途も異なります。

WBSはプロジェクトの構造とタスクの階層化を明示化し、タスクの関連性をわかりやすくします。

一方で、ガントチャートは時間に対するタスクの進行状況を表示し、スケジュール管理と進捗管理に重点が置かれます。

WBSとガントチャートは相互に補完し合うツールです。

まずWBSでプロジェクトの構造を整理し、タスクを詳細に洗い出し、タスクの関連性を理解した後、ガントチャートを用いて、タスクのスケジュールを時間軸に進捗を管理することがプロジェクト管理においてそれぞれに対する理想の使い方と言えるでしょう。

2. WBS の構成要素

WBS辞書

WBS辞書は、WBSの各要素に関する詳細な情報を収集するための文書です。WBS自体は視覚的な構造であるため、詳細情報はWBS辞書に記載されます。

つまりWBS上では各タスクの詳細を記入しないためにも、別途タスクの詳細を簡潔に判別できるようにしておく必要があります。

この辞書には、本章で紹介する構成要素、つまりタスク名、説明、担当者、予算、期間/期限、タスクのステータスなどが含まれます。

各タスクや作業に関する詳細情報を明確に整理し、それぞれの言葉の定義に対する認識がずれることなくチームメンバーが必要な情報を迅速に把握できるようにするためのものです。

タスク名または作業パッケージの名前

タスク名は、各タスクや作業パッケージを識別するための名前です。

これは明確でシンプルな名前であるべきで、タスクの内容が理解しやすいものであるべきです。他のタスクや作業を混同しやすい名前を付けるのは避けたほうが良いでしょう。

説明

タスクの説明には、タスクの名前と関連する目標に関する簡潔な説明が含まれます。WBSを見てタスクの内容を簡単に把握できるように、簡潔な説明をタスク名の近くに配置しておくと良いでしょう。

詳細な情報はWBS辞書に記載されるため、詳細を記述する必要はありません。

担当者

タスクの担当者は、各タスクを実行する責任者を指定します。タスクの責任者が明確に指定されていると、タスクの進捗とコミュニケーションがスムーズに行えます。 タスクの担当者を不明確なままにしておくと、責任の押し付け合いや傍観者が発生しやすくなります。

チームの生産性を下げる傍観者効果やリンゲルマン効果を防ぐ方法に興味がある方は、是非こちらの記事もご覧ください。

予算

予算情報はプロジェクト全体または各タスクに関する情報を含みます。予算管理はプロジェクトの財務側面を追跡し、コストの管理と効率化に役立ちます。各タスクの予算上限を設定することも一般的です。予算の適切な管理はプロジェクトの成功に寄与し、予想外の費用増加を防ぎます。

期間/期限

各タスクの開始日と完了日の見積もり情報が含まれます。

タスクの期間は、カレンダー上での実際の時間を示し、タスクのスケジュール管理に役立ちます。期間と期限の遵守はプロジェクトの時間管理に非常に重要です。計画した期限内でタスクを完了することは、プロジェクトの進行状況を維持する鍵です。

タスクのステータス

各タスクの進捗を示すステータス情報がWBSで最も重要な構成要素と言っても過言ではありません。これには、タスクが保留中、進行中、完了などの状態であるかを示す情報が含まれます。

ステータス情報をリアルタイムで更新し、適切に管理することで、タスクの進捗状況を把握し、問題を早期に識別することができます。チーム全体の進捗を把握し、プロジェクト全体の成功を確保するためにステータス情報を定期的に更新しましょう。

3. WBSの作り方

ここまでWBSの概要について説明してきました。ここからはWBSの作り方について工程ごとに説明していきます。

作成手順

WBSは以下の5つの手順で作成されます。

- 目的(成果物が出せる場合は成果物)を明確化

- 洗い出し

- 分割

- 優先度設定

- 構造化

今回は具体例として「新商品の開発」を目的とした新プロジェクトのWBSを作成すると仮定して、それぞれ詳しく解説していきます。

ステップ1:目的(成果物が出せる場合は成果物)を明確化

初めにプロジェクトの達成目標を明確化しましょう。目標を立てる際には具体性を意識してください。適切な目標には以下の要素が含まれています。

- 具体的である

- 数字で測定可能である

- 達成可能である

- 利益と関連性がある

- 期限が明確である

この5つを意識した目標を立てることによって、この後のタスクの洗い出しが効率的かつ具体的に行うことができます。

具体例

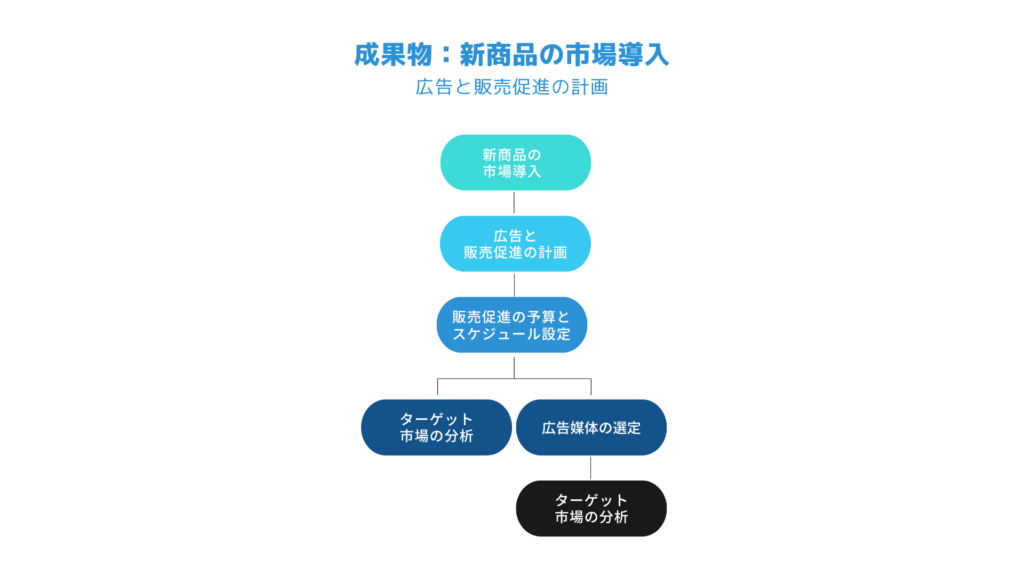

プロジェクトの目的が「新商品の開発」とする場合、成果物は「新商品の市場導入」だとする。

- 具体的である:新商品を〇〇市場に導入する

- 数字で測定可能である:業界利用者30%を目指す

- 達成可能である:現在〇〇市場での平均シェア率は25%であるため達成不可能ではない

- 利益と関連性がある:これを達成することで〇〇市場での基盤ができ、今後の新商品の市場導入がやりやすくなる。

- 期限が明確である:2023年以内に導入

まとめると目的は「2023年以内に新商品を〇〇市場に導入し、業界利用者30%を達成する」となる。

ステップ2:洗い出し

ゴールを明確にすることができたら、次はその達成のために必要なタスクの洗い出しを行いましょう。このフェーズでは主に大きなタスクを洗い出して下さい。

具体例

目標達成のために大きなタスクを以下のように洗い出す。

- 市場調査の実施

- 商品コンセプトの策定

- 製品設計と開発

- 品質検査とテスト

- マーケティング戦略の立案

- 広告と販促活動の計画

ステップ3:分割

ステップ2で出した大きいタスクをそれぞれ細分化していきます。個人のレベルにまで小さく分類していきましょう。

具体例

ステップ3の中の「広告と販売促進の計画」を以下のタスクに細分化する

- ターゲット市場の分析

- キャンペーンの開発

- 広告媒体の選定

- 販促活動の予算とスケジュールの作成

ステップ4:優先度設定

ステップ3で細分化したタスクに優先順位を設定していきます。その優先順位としては他のタスクに関連性のあるものなどを高くするようにしましょう。しかし、優先順位に関しては状況によって設定の方法が変化します。プロジェクトに対する要求や制約事項に基づいて判断してください。

具体例

「販促活動の予算とスケジュールの作成」 に関しては他のタスクとの予算の兼ね合いを考える必要があるため、優先順位を高めに設定する必要があるように見える。しかし、予算を出すためには具体的な活動内容を決める必要があるため、キャンペーンの開発 、広告媒体の選定を早めに行う必要がある。

よって優先順位としては、

キャンペーンの開発 → 広告媒体の選定 → 販促活動の予算とスケジュールの作成

のようになる。

ステップ5:構造化

タスクを階層構造で組織化します。ステップ2~4で設定したタスクとその優先度を上位タスクから下位タスクまで構造化し、プロジェクトの全体像を明確化します。

具体例

「新商品の市場導入」を成果物とした場合の大きなタスク「広告と販売促進の計画」の部分を構造化し、視覚的にわかりやすい図にすると以下のようになる。

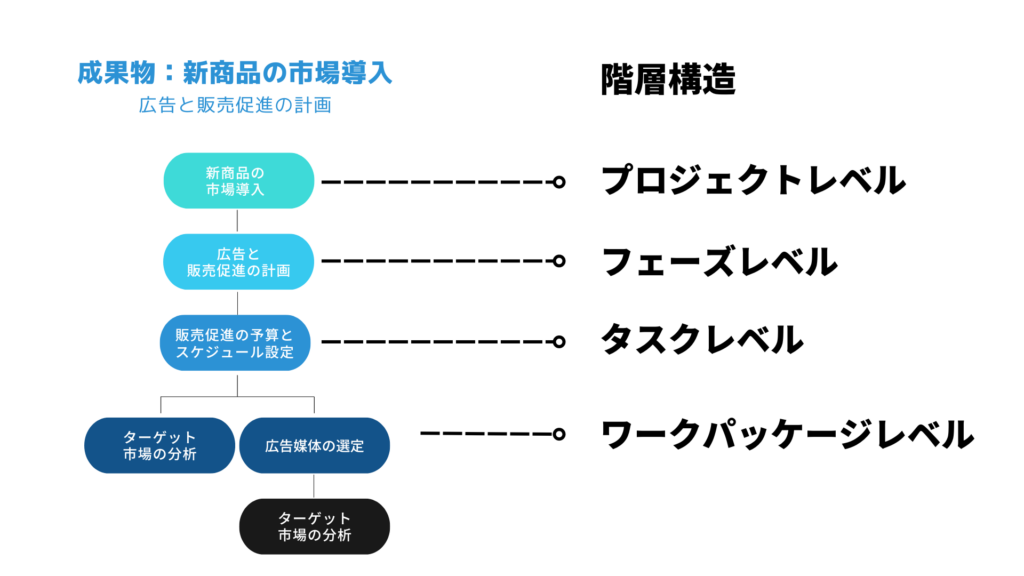

WBSの階層構造

階層構造の設計原則

WBSの階層構造は主に4つに分類されています。

プロジェクトレベル

プロジェクト全体の目標や成果物を表します。最上位のレベルです。通常プロジェクトにおいて、プロジェクトレベルの要素は1つです。

フェーズレベル

プロジェクトを論理的なフェーズに分割します。プロジェクトレベルよりは細分化されていますが、大きな目標に対する大まかな必要ステップがここに当てはまります。

タスクレベル

各フェーズ内のタスクや活動を表します。タスクは具体的な作業単位であり、担当者や期間が割り当てられます。

ワークパッケージレベル

タスクをさらに細分化し、小さなワークパッケージにまで分割します。ワークパッケージは独立して実行可能な単位です。通常は1つの担当者やチームに割り当てられます。ワークパッケージは具体的な作業項目や成果物の完成を示し、進捗管理やタスクの実行を容易にします。

4. WBS作成時のポイント

担当者と責任を明確化

各タスクに責任者を指定し、責任を明確にすることがWBSの作成には欠かせません。誰が何を担当し、どのタスクに責任を持つのかを定義することで、プロジェクトの進捗管理が容易になり、タスクの遂行が効率的に行えます。責任の配分を考慮する際、担当者のスキルや経験を考慮することも重要です。

作業の責任が誰に当たるのか不明確である場合、同じタスクが複数の人に割り当てられる可能性があり、資源の無駄遣いや混乱を招きます。

加えて、各メンバーの責任範囲がはっきりしていない場合、問題が発生した際に誰が責任を取るべきかが不明確で、問題解決が遅れる可能性があります。

計画に余裕を持たせる

プロジェクトには予想外の出来事がつきものです。プロジェクト計画を策定する際に、予期せぬ問題や遅延に備え、余裕を持たせましょう。各タスクの完了期限を適切に設定し、必要なバッファを考慮することで、計画に柔軟性が確保されます。

バッファを設定していないと、タスクを急いで完了させる必要がある場合、品質が低下し、泣きっ面に蜂となる恐れがあります。

適切なタスク分解

WBSを効果的に作成するために、各成果物を達成するためのタスクを詳細に分解することが重要です。タスクは小さな作業パッケージに分割され、それぞれが明確な役割と目標を持つように設計されるべきです。

適切なタスク分解を怠ると、混乱や不確実性が生じ、タスクが過度または不十分に詳細化される可能性があります。これにより、プロジェクトの進行が滞るか、タスクの過負荷が発生します。

また、タスクの依存関係にも注意しましょう。WBSを作成する際に、関係性の強いタスクを近くに並べたり、階層をまたがる関係の際はタスクの色を統一して分類したり、タスク同士をつなぐ線を強調したりすると分かりやすくなるでしょう。

例えば、ウェブサイトの制作プロジェクトで、コンテンツ制作のタスクを単一の大きなタスクとして残してしまうと、コンテンツの執筆、編集、審査、掲載などの重要なステップが見落とされ、プロジェクト進行が混乱し、遅延が生じる可能性があります。

5. WBSの注意点

管理の簡潔さと効率性

WBSはプロジェクトの可視化や管理のためのツールです。そのため、管理が煩雑にならないように設計しましょう。WBSの要素は明確で、管理や進捗追跡が容易な形になるように注意しましょう。

しかし、必ずしもプロジェクト始動以前にすべてのタスクの洗い出し・分解ができるわけではありません。

もしも、タスクの洗い出しと分解ができない場合はプロジェクトが進行していく中で明確にしていきましょう。不明瞭な状態でタスクの分解・詳細化をしても意味がなくなってしまいます。

プロジェクトメンバーの関与と合意

WBSの作成はチームの共同作業で行うことが重要です。関係者やプロジェクトメンバーの意見や貢献を取り入れ、合意を得ましょう。

関係者の関与を確保することで、WBSの信頼性と質を向上させることができます。

特にタスクの洗い出しの際にはそういった業務の経験がある人物を複数集め、情報収集を行うようにしましょう。詳細な情報を得ることができれば、有用性の高いWBSの作成につながります。

担当者の明確化

「このタスクの担当者はAさん」のように明確に担当者をきめておきましょう。担当者を各タスクごとに決定しておくことで、タスクの抜け漏れを防ぐことができます。その際には必ず担当となる人物の合意を得ましょう。

このようにタスクの担当者をきめる際には個人の能力を可視化し管理する「スキルマップ」を活用することをお勧めします。スキルマップを参考にしながら個人の能力に合った担当タスクを割り振ることができます。

スキルマップに関してはこちらの記事で詳しく解説しています。興味のある方はぜひご覧ください。

スキルマップの作成ステップとは?導入メリットや注意点と一緒に解説します

6. まとめ

いかがだったでしょうか。

WBSの作り方に関する重要な5点をまとめます。

WBSはプロジェクトを細分化し階層化する

成果物ベースか段階ベースかを見分ける

具体的な目標を立てる

管理が簡潔になるように作成する

担当者を明確にする

WBSを使用することでプロジェクトを明確かつ簡潔に管理できるようになります。

これらを活用することでプロジェクトを成功に導けるようにしていきましょう。

弊社のチームマネジメントツールについて

- チームメンバーの心身状態が見えていますか?

- 目標達成に向けたメンバーマネジメントができていますか?

こんな課題を解決したく弊社はチームマネジメントツール【StarTeam】を開発しました。

チームワークを見える化し、チームリーダーのマネジメント課題解決をサポートします!

Starteamは

- チームやメンバーの状態の可視化

- 状態に応じた改善アクションの提供

- 改善サイクルの自走化

ができるサービスとなっております。

目標達成に向けたメンバーマネジメントにより

- 離職率が約30%→約15%への改善

- 残業時間が約1/3への改善

につながった実績が出ている企業様もございます。

ぜひ以下のバナーをクリックし詳細をご覧ください。