暗黙知は、個人の経験や感覚に基づく非言語的な知識でありながら、非常に重要な役割を果たしています。

このような暗黙知の重要性は、日本の「勘と経験」という文化にも見受けられます。日本人は古くから、ビジネスの現場においても経験から得た勘を重んじ、感覚や直感を大切にする姿勢を持ち続けてきました。

しかし、日本の「勘と経験」文化が持つ課題も見逃すことはできません。暗黙知は言葉による説明が難しく、経験者が当たり前のように行動することを、他者が理解するのは簡単ではありません。そこで、暗黙知を「形式知」のように他者と共有しやすい形に変える方法を考えることが必要です。

本記事では暗黙知と形式知の違いについて図解を用いて詳しくご説明していきます。黙知をチームでうまく共有できるためのナレッジ・マネジメントについて解説するほか、暗黙知をチームに活かすためのポイントについても解説していきます。

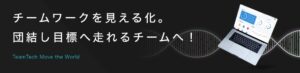

1. 暗黙知と形式知の違い

図解でみる暗黙知と形式知の違いとは

暗黙知は経験や直感に基づく個人的な知識であり、形式知は言葉や図表などで明示される普遍的な知識であることが2つの違いです。

以下に、暗黙知と形式知の違いを、それぞれ詳しく説明します。

暗黙知:言語化や数値化が難しい、人々が経験や実践を通じて得た知識のこと。個人の経験や洞察に基づいており、経験豊富なメンバーがチームにいることで重要なアドバンテージを提供します。

形式知:言葉や図表などの形式によって表現された明確な知識のこと。文書化され、簡単に共有できるため、効率的な意思決定やチーム間の連携に役立ちます。

ここからは暗黙知と形式知の違いをイメージできるように自転車を例に解説します。

自転車の操作方法を学ぶ際、ハンドルの使い方やブレーキの操作など、基本的な手順は教わります。これらは誰もが理解できる形式知です。

しかし、それだけでは自転車を完全に乗りこなせるわけではありません。実際に乗りながら繰り返し練習し、個人の感覚やバランス感覚を獲得する必要があります。この乗りこなすための感覚やコツは、他者に完全に伝えることが難しく、個々の経験や練習を通じて身につく暗黙知として位置付けられます。

これが自転車の操作方法を示す「形式知」と、乗りこなすための個人の感覚である「暗黙知」の違いです。

暗黙知とは

暗黙知は、個人の経験や勘に根ざした知識を指します。

これは、言語化することが難しく、他者に伝えるのが容易ではありません。職人技や特定のスキルだけでなく、営業や人事、デザインなどの分野でも発揮されることがあります。

これは、言葉による説明だけでは十分に表現できない、ある種の直感や熟練度が必要な知識です。交渉のテクニックや人間関係を築くスキル、美的センスなども、暗黙知の一形態です。

「暗黙知」という用語は、イギリスの哲学者であり物理化学者でもあるマイケル・ポランニー(Michael Polanyi)が1960年代に彼の著書「Personal Knowledge(個人的知識)」で、初めて提唱されました。

ポランニーは、形式知や明文化された知識とは対照的に、人々が言語や論理を使って明示的に説明できない知識があることに気づき、それを暗黙知と名付けました。

形式知とは

形式知とは、客観的で明確な情報を文章や図解、数値などの形式で表現した知識です。これは、個人の主観的な経験や直感ではなく、誰が見ても理解可能な形で示されます。

一般的な「マニュアル」や「説明書」などが形式知の一例です。これらは、特定の手順や知識を具体的に示し、他者と共有するために使用されます。営業手法のステップや業務の手順書などは、経験に基づく暗黙知を形式知に変換したものと考えることができます。

形式知は、明示的で一般的な理解を促進し、共有可能な情報として価値を持つため、個人の経験や知識をより広範囲の人々と共有し、組織全体での効率性や一貫性を向上させる役割を果たします。

2. 暗黙知を活かすメリット

生産性の向上

1つ目のメリットとして、暗黙知を活かすことでチームの生産性を上げることができる点です。暗黙知は個人の経験や感覚に基づく独自の知識でありながら、新しいアイデアやアプローチの源泉となります。

経験豊かなメンバーが暗黙知を積極的に共有し、新人や若手メンバーに伝えることで、チームのパフォーマンスが向上します。

また、暗黙知をチーム内で活かすことで、変化する環境に対応しやすくなります。柔軟性が増し、新たな課題に迅速かつ効果的に対処できる環境が整います。このような共有によって、従業員間での相互補完性が高まり、チーム全体の持続的な成長が促進されます。

差別化につながる

2つ目のメリットは、暗黙知は個人の独自性が強く、他社や競合相手との差別化にもつながります。組織内で共有される暗黙知は、個々の従業員が持つ特有の経験やスキルに基づいています。

これらの集合的な暗黙知は、企業のブランドやプロダクトに独自の価値をもたらし、顧客に対する魅力的な差別化を生み出します。例えば、特定の技術やクリエイティブなアプローチを共有し、それをマーケットで展開することで、他社との差別化が図れるのです。

暗黙知を活かすことで、従業員間の相互理解や共有が促進され、組織全体の価値創造につながります。それにより、企業は市場での差別化を図り、競争優位性を確立することができます。暗黙知を最大限に生かすことは、組織にとって持続可能な成長と差別化をもたらすでしょう。

顧客満足度の向上

3つ目のメリットは、暗黙知は顧客満足度の向上に貢献することです。

経験から得た顧客のニーズや要望を的確に共有・理解し、適切に対応することができるためです。暗黙知を活かすことで、顧客に対してマニュアル以上のより満足度の高いサービスを提供することが可能となります。

暗黙知は、単なる手順やマニュアルには表れない、顧客が望む実際のニーズを的確に把握する力を持っています。そのため、暗黙知を活用することでお客様により良いエクスペリエンスを提供し、彼らのニーズに合わせたより効果的な解決策を提案できるでしょう。

暗黙知を活かすことで、企業は競争力を高め、顧客との関係を強化し、長期的な顧客ロイヤルティを構築することが可能となります。

3. 暗黙知を形式知に転換するナレッジマネジメントとは

組織ないで暗黙知を共有し、活用するために重要な手法としてナレッジマネジメントがあります。ナレッジマネジメントは、知識の創造・共有・活用を促進する取り組みであり、チーム全体のパフォーマンス向上やイノベーションをサポートします。

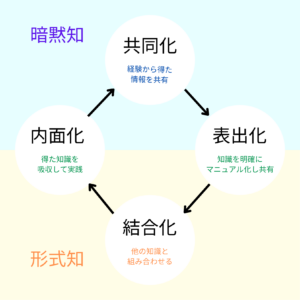

SECI(セキ)モデル

SECIモデルは、野中郁次郎氏と竹内弘高氏によって提唱された知識創造のプロセスを表すモデルです。このモデルを通じて、場面に応じて暗黙知を形式知化すること、すなわち言語化や数値化が難しかった事柄を明確な知識にすることで、個人及びチームの情報を実践的な場で活用することができます。

SECIとは、以下の4つのフェーズの頭文字を組み合わせたものです。

共同化(Socialization)

共同化は、経験を通して暗黙知を他者に移転させるプロセスです。

共同化の段階ではまだ形式知化が実施されていないため、言葉やマニュアルを通じたコツやノウハウの伝授ができません。そのため、体を動かしたり五感を活かしたりして知識を共有できます。

表出化(Externalization)

表出化は、個人が所有している暗黙知を言葉に出し、参加メンバーと共有するプロセスです。個人が蓄積してきた知識や経験を言葉や図や文章で示すことで知識を形式知化します。主観的な知識を共有する共同化に比べ、表出化は客観的かつ論理的に他者に伝えられます。

例えば、朝礼やミーティングで業務の報告を行ったり、業務マニュアルを作成したりする場面が表出化の段階にあたります。

結合化(Combination)

結合化は、表出された形式知を組織内で統合するプロセスです。組織内の他の形式知と組み合わせることで、新たな知識やアイデアを創造します。

例えば、他部署の成功事例を参考に業務効率化を図ったり、複数の社内データを統合して詳細な分析が行えるようにしたりすることです。

内面化(Internalization)

内面化は、新たに得た形式知を個人の暗黙知として取り入れるプロセスです。組織化された知識を個人が吸収し、自らの経験やスキルとして内部化します。これにより、新しい知識やスキルが個人の暗黙知として定着し、実践に活かされます。

新たに導入したソフトウェアをマニュアルなしで操作できるようになったり、他者の仕事のコツを参考にして自身の業務の質が向上したりすることなどが挙げられます。

知識が創造・共有・活用される「場(ba)」

「場(Ba)」とは、企業や組織内で常に生まれる暗黙知や形式知を共有するための環境を指します。これは、リラックスできる休憩スペースや喫煙所から、社内ポータルサイトや社内SNSなどのITツールまで、多岐にわたります。

SECI(セキ)モデルのサイクルに応じて、次のようなタイプの"場"が重要視されています。

共同化の場

社員食堂や休憩室のような、気軽にコミュニケーションを図れる場所が重要視されます。ここではリラックスした雰囲気で、アイデアの共有や情報の交換が行われます。

表出化の場

会議やミーティングなど、共通の目的を持った集まりが重視されます。ここでは明確なテーマや目標を持ち、アイデアを具体化させたり、議論を深めたりするための場です。

連結化の場

ナレッジ共有ツールや情報プラットフォームなど、形式知を共有できる場です。ここでは文書やデータを通じて知識が共有され、より広範な人々にアクセス可能です。

内面化の場

ナレッジマネジメントにおける新たな暗黙知の生成はポジティブな側面も持ちます。共同化を経て、企業活動に有益な暗黙知を創出することが重要です。

知識資産

共有化された暗黙知は企業の知識資産となります。

知識を将来にわたって持続的に活用するためには、得られた知識を実際の業務に取り入れることが肝要です。これには、社内データベースや社内Wiki、あるいはマニュアル化するなど、知的資産を形式知に変換する取り組みがあります。

また、より発展的な知識を継承するために、企業の理念やビジョンを明確にすることも重要です。会社の理念に沿った有益な知識情報を蓄積し、後継者が簡単に知識や経験を吸収できるような仕組みづくりが不可欠です。社員が積極的に知識を引き継ぐための研修なども有効です。

個人は自身が持つ知識を共有することに消極的になりがちであるため、積極的な知識共有や評価を可能にする環境整備が必要です。データベースやイントラネットを活用したインフラ整備も、この仕組み作りには重要です。

ナレッジリーダー

ナレッジリーダーとは、ナレッジマネジメントを進める上で欠かせない存在です。ナレッジリーダーは知識共有や場の創出をリードし、組織全体にその重要性を浸透させます。

暗黙知の形式化は容易ではないため、リーダーはその価値を見極め、ナレッジの進化を促進します。その役割は極めて重要であり、経験豊富な人材が求められます。ナレッジリーダーの力がナレッジマネジメントの成功に直結します。

4. 企業が暗黙知を放置することの弊害

ナレッジの蓄積・継承が困難

ナレッジを蓄積し、次の世代へ継承することは、暗黙知の最大の課題です。

暗黙知は書類やデータとして保存することが難しく、その内容を正確に共有するのも困難です。結果として、暗黙知を持つ人材が退職すると、その知識が失われ、業務の遂行に支障が出る可能性が高まります。

また、その知識を有効活用できるのは一部の社員に限られ、他のメンバーがその恩恵を受けることができない状況も生まれます。これが暗黙知を放置することがもたらすナレッジマネジメント上の深刻な弊害です。

イノベーションの制約

暗黙知が共有されないまま保持されると、新しいアイデアやイノベーションが抑制される恐れがあります。企業がこれを無視すると、革新性や知識の発展の可能性が制限されることになります。

組織内での暗黙知の共有は、多くの場合、限られた一部の人々が持っている知識や洞察に依存しています。これらの貴重な洞察が外部に公開されず、内部に閉じ込められたままだと、その知識の活用範囲が制限されます。

イノベーションや新しいアイデアは、様々な視点や知識の交換から生まれるものですが、暗黙知の共有が不十分だと、その多様性が損なわれ、革新的な取り組みが阻害されることになります。

組織内での知識共有と暗黙知の活用は、革新的なアプローチや成長を促進する重要な要素です。

5. 暗黙知をチームに活かすポイント

定期的に情報共有ができる仕組みを作る

暗黙知をチーム内で活かすためには、定期的な情報共有の場の設定や情報を共有するバディ制度を活用することが重要です。

ピア・ラーニングプログラムやシャドウイングのような取り組みを導入し、チームメンバー同士が知識やスキルを共有できる場を定期的に設けます。例えば、毎月の定例ミーティングで一部のメンバーが自分の得意分野についてプレゼンテーションを行い、他のメンバーと知識を交換する時間を設けることが考えられます。

そういったピア・ラーニングプログラムの企業カルチャーを成功させているmanebi社のインタビュー記事も合わせてご覧ください。

「相互理解がフラットな関係を築く」 株式会社manebi CTOが語るリーダーに必要なこと

また、特定のプロジェクトチームを作成し、経験が豊かなメンバーと若手メンバーをペアにしてプロジェクトを進めることで、双方にとって実践的な学びの場となります。定期的な情報共有の場を設定することで、チーム全体での知識の均一化とチームメンバー間の連携強化が図られます。

チーム内でお互いの学習を促進するカルチャーを作る

暗黙知を共有するためには、学習を促進するカルチャーを組織全体に浸透させることが重要です。

リーダーや上司が自らの経験を率先して共有し、他のメンバーに学びの機会を提供することで、他のメンバーの模範となることができます。

また、学習や成長に対するポジティブな姿勢を重視し、学ぶことを奨励する環境を作り出します。例えば、週に一度のミーティングを設けて、メンバーがそれぞれの学びの体験や成果を発表し合う場を作ることが考えられます。

さらに、学習教材へやプラットフォームの情報を共有することで、自己啓発をサポートできるでしょう。学習を促進するカルチャーを築くことで、従業員が自らスキルや知識を向上させる意欲が高まり、情報共有が活発化します。

経験や知識のアクセシビリティを向上させる

暗黙知を効果的にチーム内で共有するためには、時間・場所問わず誰でもその情報にアクセスできるように、経験や知識を一つの場所に文書化する仕組みを確立することが重要です。

紙文書以外の形式知化を検討し、デジタル化技術や情報共有ツールの導入を行うことを検討するのも良いかもしれません。これにより、情報のアクセス性が向上し、必要な情報を瞬時に探し出すことが可能となります。

例えば、社内wikiや社内SNSを活用して、プロジェクトの進行状況やノウハウを共有するプラットフォームを提供します。

さらに、メンバーが情報を投稿しやすい環境を整え、アクティブな情報共有が行われるようにします。経験や知識を1か所に文書化することで、情報の迅速な共有が促進され、組織全体の知識が蓄積されます。

コーチングとメンタリングの促進

暗黙知をチームに活かすためには、コーチングとメンタリングの促進も重要です。経験豊富なメンバーやエキスパートが、ジュニアメンバーや新入社員に対して指導やアドバイスを行います。

これにより、暗黙知が経験を通じて伝承され、チーム全体のスキルや知識が向上します。例えば、月に一度のメンタリングセッションを定期的に行い、メンバー同士の交流と学びの機会を提供します。

また、コーチングプログラムを導入して、メンバーが自己成長を促進する仕組みを作り出します。コーチングとメンタリングの促進により、チーム内のメンバー同士の信頼関係が強化され、暗黙知の効果的な共有が促されます。

6. まとめ

いかがでしたでしょうか。 ぜひ暗黙知を属人的な知識にとどめるのではなく、チームのために活用してみましょう。

最後に本記事の内容を以下にまとめました。

- 暗黙知は個人の経験や感覚に基づく非言語的な知識であり、そのためチームでの共有が難しい。

暗黙知の共有には

- SECIモデル

- 知識が創造・共有・活用される「場(ba)」

- 知識資産

- ナレッジリーダー

の利用が重要。

チーム内で暗黙知の活用するためには、

- 定期的な情報共有の場の設置

- 学習を促進するカルチャーを構築

- 情報のアクセシビリティを向上

- コーチングとメンタリングを促進

などの方法が有効である。

これらのポイントを意識して暗黙知をチームで活用することで、チームの成果につなげましょう。

弊社のチームマネジメントツールについて

- チームメンバーの心身状態が見えていますか?

- 目標達成に向けたメンバーマネジメントができていますか?

こんな課題を解決したく弊社はチームマネジメントツール【StarTeam】を開発しました。

チームワークを見える化し、チームリーダーのマネジメント課題解決をサポートします!

Starteamは

- チームやメンバーの状態の可視化

- 状態に応じた改善アクションの提供

- 改善サイクルの自走化

ができるサービスとなっております。

目標達成に向けたメンバーマネジメントにより

- 離職率が約30%→約15%への改善

- 残業時間が約1/3への改善

につながった実績が出ている企業様もございます。

ぜひ以下のバナーをクリックし詳細をご覧ください。