2:6:2

この数字が何を表しているのか知っていますでしょうか?

実は、この数字は組織内における人の性質を比率で表したものです。

今回はそんな262の法則の概要を話していくと共に、同じように比率を表している法則「343の法則」との違いを解説します。

262の法則に対する理解を深め、適切な組織の形について見ていきましょう。

1. 262の法則とは

262の法則の定義と概要

262の法則とは

組織に所属している人の性質を表したもの

です。

この法則はイタリアの経済学者・社会学者であるヴィルフレド・パレートによって1800年代に提唱されたパレートの法則をもとにしています。パレートの法則は特定の20%の要素が全体の80%の結果を生み出していると考える法則です。

パレートはイタリアの土地の80%を所有しているのが全体の20%の富裕層であるということを発見し、80と20という数字に注目し始めました。

パレートの法則の他の例として、以下のようなものもあります。

- アイスクリーム店の売上のほとんどは全フレーバーの中の20%のフレーバーから成り立っている。

- 人気のあるiPhoneアプリのほとんどがApp Storeの総ダウンロードの20%を占めている。

- マイクロソフトは、WindowsとOfficeのエラーやクラッシュの80%がバグの20%に起因することがあると発見した。

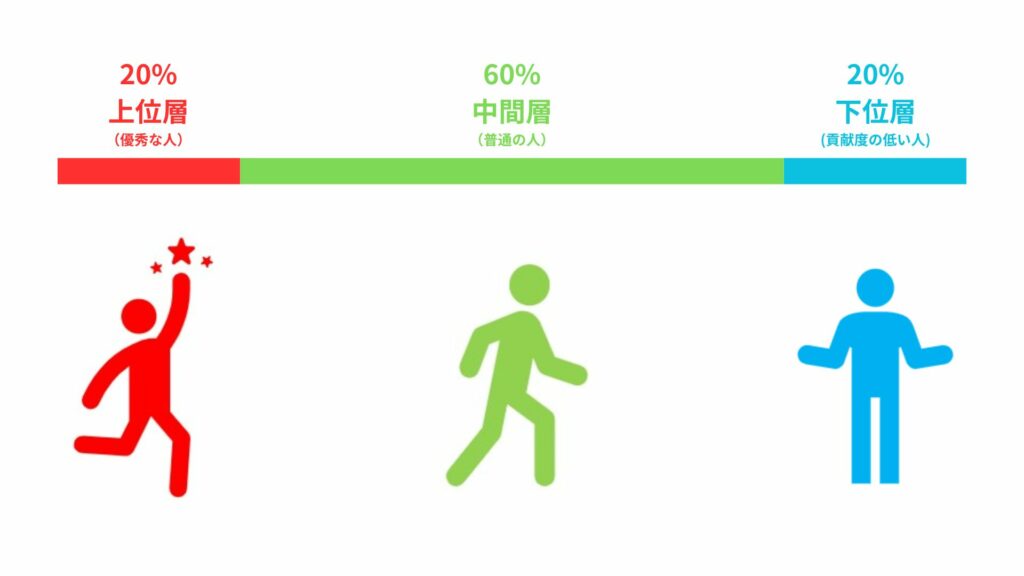

262の法則はその80:20という数字をさらに詳細にしたものです。262の法則によると組織内の人の性質は全体の20%が「上位層」(優秀な人)、全体の60%が「中間層」(普通な人)、そして全体の20%が「下位層」(貢献度の低い人)となります。この比率は組織において基本的には変化しないとされています。

もし、2:6:2の比率が崩れたとしても、再調整されることになります。例えば、企業に新入社員が入ってきた場合、今まで下位層20%にいた人が、自動的に中間層に押し上げられる、または、優秀な人が入ってきたことによって、今まで上位20%にいた人の一部が力を発揮しにくくなり、中間層の60%になることがあります。こういった働きによって組織内の2:6:2の比率が保たれるのです。

262の法則を使うメリット

262の法則は、使い方次第では人的資源を含むあらゆるリソースを最適化し、効果的な結果を達成するための強力なツールになりえます。

加えて、ビジネスだけでなく、個人の生活、プロジェクト管理など、さまざまな場面で使用できます。

具体的なメリットを以下に紹介します。

効率的なリソースの配分

262の法則を適用することで、時間とリソースを最も重要なタスクに集中させることができます。

例えば、人材の教育コストをどのように配分するか決める際、262の法則に基づいて行うことで、教育を通じて得られる生産性を最大化することができます。

職場での立ち位置への悩み解消

262の法則は、自分の能力や立ち位置が相対的であるという事を意味します。あなたの長所が生かされているか否かであなたの立ち位置が変わります。

具体的にはあなたが組織の中の上位優秀層20%なのか、60%の中間層、下位20%の立ち位置にいるかが変わるため、あなたが組織における立ち位置を変えたいと感じるとき、所属組織を変える(=転職、異動)を考えるのも一つの手段となるでしょう。

リソースの最適化

262の法則はリソースの最適な使用法を示唆します。不要なタスクやプロジェクトを排除し、リソースを最も重要な活動に集中させることができます。

例えば優秀な人材には彼らの能力値に合った高難易度のタスクを割り当て、貢献度の低い層には負担の少ないタスクを割り当てるなど、能力や貢献度に応じたリソースの最適化が可能になります。

262の法則を使う際の注意点

262の法則は強力なツールであるため、以下の点に注意して適切に使用することが重要です。

個別の状況に適応させる

262の法則はすべての状況に適用できるわけではありません。特定の状況や産業に応じて、パーセンテージや要因が異なることがあります。個別の状況に応じて適切な調整を行う必要があります。

全体を俯瞰的に見る

262の法則を適用する際、短期的な成果だけに焦点を当てず、長期的な目標やビジョンも考慮に入れることが重要です。全体の視野を失わないようにしましょう。

絶対的なルールだと過信しない

262の法則は絶対的な法則ではなく、あくまで一般的な原則です。個別のケースによって異なることがありますので、柔軟性を持って適用することが大切です。

2. 343の法則の概要と262の法則との違いとは

262の法則と似ているもので343の法則というものがあります。しかし、微妙に意味が違うため違いを解説します。

343の法則とは

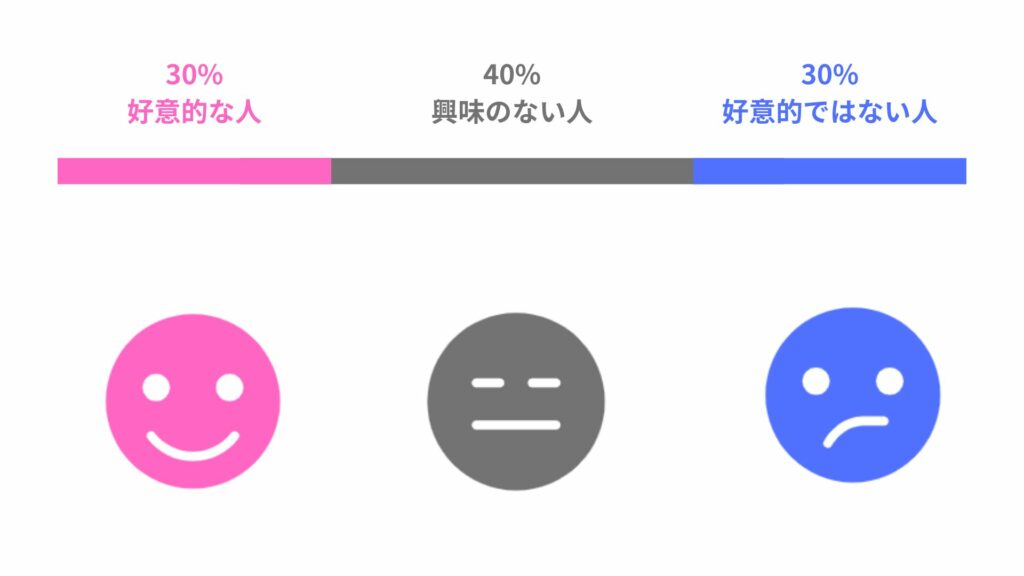

343の法則は、関心度や好意に関する比率を表すものです。

具体的には、ある事象や要素に対して次のような分布があるとされています。

- 30%の人が好意があり、関心を持っている。

- 40%の人が無関心であり、特に好意も敵意も持っていない。

- 30%の人が好意的ではなく、むしろ敵意を持っている。

例えば、10人の人々がいる場合、そのうち3人はあなたに好意を抱いており、4人は無関心で、残りの3人はむしろ敵意を持っているという法則です。

343の法則を使うメリット

343の法則を使うメリットとして以下のようなものがあります。

関心度の分布の理解

343の法則を理解することで、ある事象や要素に対する人々の関心度がどのように分布しているかを把握できます。 これは市場調査や顧客対応戦略の策定に役立ちます。

例えば、ウェブサイトやコンテンツ制作において、343の法則をコンテンツマーケティングに活用した場合、サイトの訪問者やコンテンツ消費者の関心度に基づいてコンテンツの内容を考えることができます。

高い関心を持つ30%のターゲット層に向けて、専門的な情報やニッチな分野にフォーカスしたコンテンツを提供し、40%のターゲット層には一般的に求められている情報やコンテンツを提供するなど、ターゲット別に的確なコンテンツ戦略を展開できます。

意思決定の指針

343の法則を考慮に入れることで、特定の事象に関連する意思決定を行う際に、関心度の高いグループや低いグループに焦点を当てる際の指針として活用できます。

例として新人研修の内容を構築する際、トレーニングの必要性が高い、または意欲が高い上位30%の従業員に焦点を当てることができます。最も生産性が期待できる彼らに研修リソースの大部分を提供することで、会社の全体的なパフォーマンス向上に貢献できます。

しかし、これは研修に意義を感じない、または意欲が低い下位30%の従業員をおろそかに扱っていいという事を意味するわけではありません。彼らに対しては十分な研修の目的の説明に加え、各個人に沿ったキャッチアップを提供することで意欲の向上を図ります。

また、研修に無関心に近い状態の40%の従業員は周囲の影響を受けやすいため、組織全体の意欲が高まるにつれて研修に積極的に取り組むようになるでしょう。

職場における人間関係の悩み解消

343の法則によると職場には「自分に対して好意的な人30%・中立な立場の人40%・好意を持っていない人30%」が存在することを意味します。つまり職場における人間関係の悩みは、どの組織に所属していても多かれ少なかれ存在することが分かります。この法則を理解することで、「嫌われているのではないか」と過剰に悩む必要がないことが理解できます。

262の法則と343の違いのまとめ

262の法則と343の法則は、関心度や影響に関連する法則として似ていますが、重要な違いがあります。

262の法則は、組織内の人々の性格、スキル、経験に関連し、適切なマネジメントが必要であるという点に焦点を当てます。一方、343の法則は特定の事象や要素に関する関心度の比率を示しています。

これらの法則は、特定の状況や場面に応じて異なる解釈や適用が必要です。また、科学的な根拠はないため、あくまで参考情報として取り扱うことが望ましいでしょう。

まとめると、343の法則は人の関心度に焦点を当て、262の法則は組織内の要素に焦点を当てる点が違い、それぞれ独自のメリットを持っています。

3. 262の法則を活用したマネジメント

「2(優秀な人):6(普通の人):2(貢献度の低い人)」この比率が変わらないとしたら、それぞれの層にいる社員をどのようにマネジメントしていくのが適切なのでしょうか。それぞれに対応するマネジメント方法を見ていきましょう。

上位層20%へのマネジメント

上位2割のメンバーは組織にとって極めて重要です。

なぜなら、262の法則によると彼らが全体の売上の80%を生み出す可能性が高いからです。しかし、その分上位層へのマネジメントは慎重に行う必要があります。

人材育成と評価

高難易度の課題提供

上位2割の人材は高い能力を持っているため、難しい課題に取り組むことを好みます。

例えば、新たな市場への進出や革新的なプロジェクトのリードを彼らに任せましょう。彼らは挑戦を楽しむことが多く、成功体験から更なるモチベーションを得ます。

マネジメント能力の向上

上位2割の中から将来のリーダーが育つ可能性が高いです。そのため、マネジメントスキルを向上させるトレーニングを提供し、組織内でのリーダーシップを育てましょう。

これにより、中間層や下位層への指導力も強化され、組織全体の成長に寄与します。

正当な評価の整備

成果に応じた報酬や昇進の機会を提供し、上位2割のメンバーのモチベーションを維持しましょう。成果を可視化する制度を整備し、組織全体のエンゲージメント向上に寄与します。

適切な人材配置

適切な配置

上位2割のメンバーの得意分野を理解し、それに合致するプロジェクトや役割を提供しましょう。各人材の特性を活かすことが組織全体の成功につながります。

報酬のバランス

公平な報酬体系を確保し、他の層との差別化を検討します。優遇しすぎないように注意し、離職率を低く保つためにもバランスが重要です。

上位層20%へのマネジメントの注意点

注意点としては待遇の面です。他の層と比べて優遇しすぎてしまうと他の層での離職率が高まります。逆に、見合った報酬を与えないと今度は上位層の離職率が高まってしまいます。

そのため、適切な報酬の相談と所属組織への忠誠心を日々確認できる環境つくりを行いましょう。

中間層60%へのマネジメント

組織の中のマジョリティを占めている中間層は組織内で大きな影響力を持ち、効果的なマネジメントによって更なる成果を生み出せます。中間層へのマネジメントには以下のポイントがあります。

適切なサポートの提供

目標と評価の明確化

中間層は目の前のタスクに集中しがちです。組織の大局的な目標と課題を明確に示し、中間層の自己位置を強調しましょう。

1on1制度やフィードバック制度を活用して、個別の目標設定と成果評価を行います。

個別アプローチ

中間層の特性に合わせて細かなサポートが必要です。目標が不明確で積極性に欠けることがあるため、個別のアプローチを用いて、中間層の発展を促進しましょう。

チーム編成の見直し

チーム編成

中間層には自主的に課題に取り組む姿勢が求められます。中間層だけでチームを組ませ、自己管理と課題解決のスキルを向上させるようサポートしましょう。このアプローチは個々の能力とパフォーマンスを向上させ、組織全体の生産性を高めます。

タスクの割り当て

新しくチームを編成する場合やチームで新しいプロジェクトに取り掛かる場合、メンバー個人それぞれの強みや能力に応じて役割やタスクを割り当てることで、メンバーのモチベーションを上げることができ、最終的にチームの成果を最大化できます。

一度自身の能力が発揮できる環境を理解したメンバーは、他の組織でも上位20%のメンバーとして活躍してくれるかもしれません。

中間層60%へのマネジメントの注意点

注意点としてはこの層に関してはマネージャーなどによる細かなアプローチが必要であるという点です。目標が不明確である、積極性に欠ける、解決方法を知らない、などの傾向がある中間層に関しては個別の細やかな対応が必要です。ここを怠ってしまうと組織の60%を占めるこの層が育たず、ボトムアップにつながりません。

下位層20%へのマネジメント

下位層のメンバーは、貢献度が低いと見られるかもしれませんが、そのポテンシャルを最大限に引き出すことが重要です。

現状把握

下位層のメンバーと積極的にコミュニケーションを取り、貢献度が低い原因や課題を特定し、理解しましょう。個別のニーズや要望を考慮に入れることが重要です。

彼らの理想と現実にギャップがある場合、どのようなアプローチを取るのが最適か共に考えるのが理想です。

また、そのためには下位層のメンバーに明確な目標設定とサポートを提供する必要があります。 成功体験を通じてモチベーションと能力を向上させるため、小さな目標を設定し、達成感を提供しましょう。

チームの再編成

プロジェクトチームの編成

成功をある程度喧々してもらった後に、下位層のみでプロジェクトチームを編成するというのも一つの手段です。これは中間層にも言えることですが、プロジェクトチームを編成することで、そのチームの中の上位層20%を生み出すことができます。自分と同じレベルの環境においては仕事がやりやすく能力を発揮しやすくなります。

これにより、相互の学び合いと成長が促進されます。新しいメンバーでプロジェクトに取り組むことで、メンバーの職場における人間関係の悩みの解決手段ともなりえるでしょう。

位層20%へのマネジメントの注意点

注意点としては周りに悪影響を及ぼしてしまう人がいる可能性があるという点です。

貢献度が低いだけなら上記で述べたマネジメント方法が効果的ですが、貢献度が低い原因を会社や他の人に擦り付け全体のモチベーションの低下させていしまう人がいる場合、別の対応を考える必要があります。

4. 262の法則からみた人間関係

嫌われることは避けられない

262の法則に基づくと、どの組織や職場でも、あなたに対して好意的な2割、中立的な6割、嫌悪感を抱く2割の人が存在することになります。

したがって、どんなに良い人間関係を築こうとしても、必ず一部の人からは嫌われる可能性があることを理解することが重要です。これは、価値観や過去の経験などが影響している場合があります。

自分らしさを大切に

2割の人から嫌われることを気にするのではなく、自分のアイデンティティと価値観を尊重しましょう。2割の人が嫌悪感を抱いても、同時に2割の人があなたを好意的に見てくれることもあるのです。

自分を変えることよりも、自分自身であり続けることが大切です。

ポジティブな姿勢を保つ

262の法則を理解することで、一部の人からの嫌悪感に囚われず、ポジティブな姿勢を保つことができます。自分ができるだけ良い関係を築くために努力することは重要ですが、その過程で必ずしも全員から好かれることは期待しないことが大切です。自分を信じ、ポジティブな人間関係を育むために努力しましょう。

5.まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後に重要な3点をまとめます

組織内の人の性質は「2(優秀な人):6(普通の人):2(怠け者)」である

それぞれの層に合ったマネジメントを行う

343の法則は関心度の比率を表したものである

ものによってはこの2つの法則を同じものとして扱っているものもあります。

しかし、これら2つの法則において、それぞれ重要な点があります。

262の法則に関しては、同じ組織においても能力や現状、経験の違いがあり、それに合わせたマネジメントが必要であるという点、343の法則に関してはどんなことをしてもそれを好いてくれる人も好意的に見てくれない人がいるため、人の評価を気にして行動を制限することを避けるべきであるという点です。

これら2つの考え方を理解して、組織としても個人としても成長していきましょう。

弊社のチームマネジメントツールについて

- チームメンバーの心身状態が見えていますか?

- 目標達成に向けたメンバーマネジメントができていますか?

こんな課題を解決したく弊社はチームマネジメントツール【StarTeam】を開発しました。

チームワークを見える化し、チームリーダーのマネジメント課題解決をサポートします!

Starteamは

- チームやメンバーの状態の可視化

- 状態に応じた改善アクションの提供

- 改善サイクルの自走化

ができるサービスとなっております。

目標達成に向けたメンバーマネジメントにより

- 離職率が約30%→約15%への改善

- 残業時間が約1/3への改善

につながった実績が出ている企業様もございます。

ぜひ以下のバナーをクリックし詳細をご覧ください。