プロジェクトでリーダーシップを発揮するためには、PM理論への理解は不可欠です。

まず、自身のリーダーシップを診断し、PM理論に基づいて自身に何が必要なのか理解し、自分に合ったリーダーシップ向上に向けて実践し続けることが重要です。

1. PM理論診断テスト

まずは、自分がPM理論においてどのリーダーシップに該当するのか、診断してみましょう。

(全10問、5分程度)

いかがでしたか。

診断により自分がPM理論のうちどのスタイルに当てはまるのかを知れたものの、これからどう改善していけばよいかまだ分からないという方がほとんどではないでしょうか。

本記事では、以下にPM理論とは何かの説明に加え、皆さんの診断結果それぞれに合わせたリーダーシップを向上させるための具体的な方法まで詳しく解説します。

また、

「自分のリーダーシップに不足している部分の改善方法だけ知りたい」

という方は目次から以下の章を押下しご確認ください。

- Pm型の方:3.3

- PM型の方:3.2

- pm型の方:3.2、3.3どちらも

2. PM理論の概要

PM理論の起源と提唱者

PM理論とはリーダーの行動論の一つです。

リーダーシップを

- 目標達成能力(P)

- 集団維持能力(M)

の2つの軸があると考えます。PM理論では、リーダーシップの能力をPとMの2つの要素のバランスによって評価し、それに基づいてリーダーシップタイプを分類します。

この理論は日本の社会心理学者 三隅二不二(みすみじゅうじ)によって1966年に提唱されました。

PM理論の要素

目標達成能力(P)と集団維持能力(M)

PM理論ではリーダーシップを目標達成能力(P)と集団維持能力(M)の組み合わせだと考えています。まずはこの重要な2つの能力について説明していきます。

目標達成能力(P)

リーダーが目標を設定し、計画を立て、それを達成する能力

Pは目標に向かって行動する意欲や能力を表します。リーダーは的確な目標設定や計画策定を行い、メンバーを指導し、目標の達成に向けた努力を促進します。Pの高いリーダーシップは、組織やチームの成果を最大化するために重要な要素となります。

目標達成能力(P)に該当する能力

- 適切な目標設定と計画立案

- 戦略策定と実行計画の作成

- 業務指示と進捗管理の適切な実施

- リソースの適切な配分と活用

- 問題解決能力と障害克服のスキル

- 優先順位の設定と時間管理の能力

集団維持能力(M)

メンバー間の人間関係を良好に保ち、集団のまとまりを維持する能力

Mはコミュニケーションや協調性、メンバーの関心や要望に対する配慮などを含みます。リーダーはメンバーとの信頼関係を築き、チームの結束力を高めるためにMの能力を発揮します。Mの高いリーダーシップは、協力や協調を促進し、良好なチーム環境を構築するために重要です。

集団維持能力(M)に該当する能力

- コミュニケーションの円滑化と情報共有

- チームメンバーの意見や感情への配慮

- チームの結束力と協調性の強化

- チームの文化や価値観の形成と維持

- メンバー間の協力体制を促進する仕組みの構築

- メンバーの成長とスキル開発のサポート

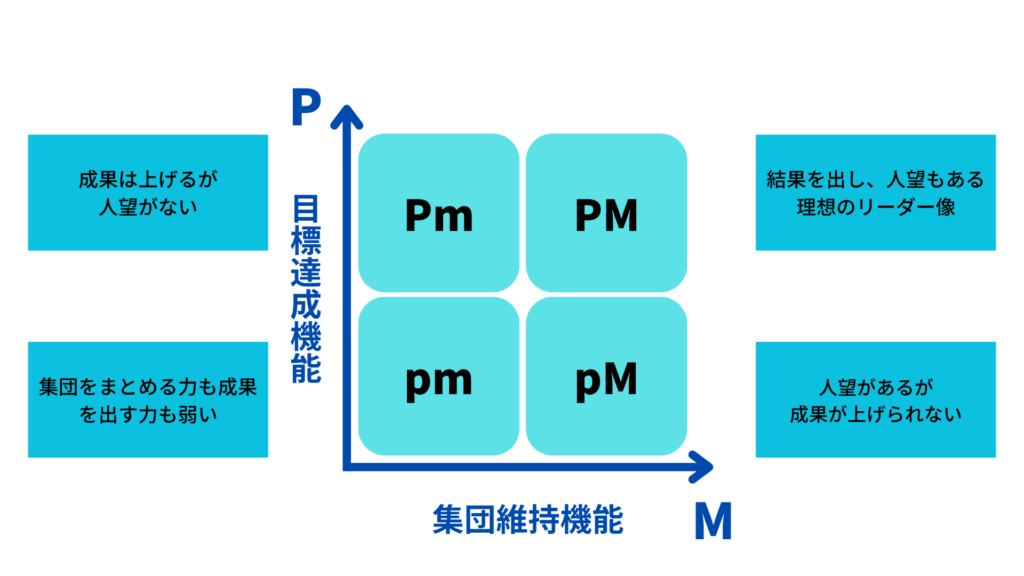

リーダーシップタイプ(pm型、Pm型、pM型、PM型)

PM理論ではP機能とM機能の2つのバランスによってリーダーシップを分類しています。その能力が高い場合は大文字、その能力が低い場合は小文字のアルファベットで表現されます。よって、PM理論におけるリーダーシップは4つに分類することができます。ここからはPM理論の4種類のリーダーシップタイプについてそれぞれ解説していきます。

pm型

このタイプのリーダーは

P(目標達成能力)とM(集団維持能力)の両方が弱い

と言えます。

目標設定や計画立案などに消極的であり、また、メンバーとのコミュニケーションにおいても課題を抱えており、成果と良好な人間関係の維持のどちらも期待しづらい状態です。

この場合、PとM両方を向上させていく必要があります。

Pm型

このタイプのリーダーは

P(目標達成能力)には優れていますが、Mにあたる集団維持をあまり重視しない

と言えます。

チームメンバーに対し、目標を達成するための的確な指示を出すことができますが、コミュニケーションにおいて改善の余地があると言えます。

pM型

このタイプのリーダーは

M(集団維持能力)には優れていますが、P(目標達成能力)に関する要素に苦手意識がある状態

と言えます。

メンバー間のコミュニケーションや関係構築を重視しており、常に気を配ることができます。 しかし、気を配りすぎるあまり計画立案や進捗調整などのプロジェクトを管理することができず、良いチーム内の関係性が結果に生かせない可能性があります。

PM型

このタイプのリーダーは

PとMの両方において優れている

と言えます。PM理論における理想のリーダー像です。

組織のビジョンや目標をきちんと見据えており、達成に向けてメンバーを導くことができます。加えて、人間関係などにおいてもきちんと配慮できています。

PM理論では

PとMの要素を両方兼ね備えているリーダーが理想

であることが分かったと思います。

次の章では、それぞれをどのように向上させていくのかに関して解説します。

2. PM理論の適用方法

P機能の向上

具体的で明確な目標を立てる

組織におけるリーダーとして、チームメンバーや組織が共有するビジョンや目的にそって、メンバーだれもが理解できる明確な目標を立てることは不可欠です。

ここで、目標設定の基本フレームワークであるSMARTの法則を用いて設定すると良いでしょう。SMARTの法則とは、以下の5つの要素の頭文字を取ったフレームワークです。

Specific:「具体的な、明確な」

→何をしたらいいかが具体的か

Measurable:「数字で測定可能な」

→達成度を測ることができるか(定量的・定性的・5W1Hが明確)

Achievable:「達成可能な」

→現状を鑑みて無理がないか

Relevant:「関連性のある」

→達成したら利益にどうつながるか

Time-bound:「期限が明確な」

→期限が設定してあるか

目標を立てる際はこれらの要素を含む必要があると理解しておく必要があります。

しかし、これらの説明だけでは具体的にどう目標を設定するか不安な方もいるかもしれません。

そのような方のため、当社ではSMART法則のテンプレート資料を提供しております。

資料は以下のURLからダウンロードできますので、ぜひ目標設定の際にご利用ください。

https://forms.metateam.co.jp/smart

タスクを効果的に管理する

目標を達成するためには、まず目標達成に向けて必要となる行動を細分化し、タスクとして洗い出す必要があります。

しかし、洗い出すだけでは不十分です。タスクを効率的に遂行することで、目標達成への最短距離に近づけます。

タスクを効果的に管理するために、優先順位付け、デリゲーション、時間管理のスキルを磨きましょう。効率的な作業手法やツールの活用も重要です。明確な目標があれば、それに伴うタスクの管理をしやすくなります。

また、メンバーの個々の能力や日程などをきちんと把握し、適切な業務を割り振れるようになりましょう。スピードを重視するあまり、各メンバーが持つリソース以上の割り当てを行うと、メンバーからの信頼を失うだけでなく、目標達成に対し非効率です。

目の前の課題を解決するためでなく、長期的な目線で見たときに組織やチームにおいて価値が高いものから優先順位を高く設定できるようにしましょう。

具体的な達成イメージをチーム内で共有する

リーダーから明確で分かりやすい目標や遂行すべきタスクが提示させられていても、目的や達成への道筋が不透明だと、メンバーはモチベーションの維持が難しいと感じるでしょう。

ゴール達成のイメージをチーム内で共有することにより、達成までのタスクを明確に伝え、メンバーが共通の理解を持ち、意識を高めながら業務を進めることができます。

具体的な目標を立てることができても、それをチーム内で共有することを促せなければP機能が高いとは言えません。目標共有において大切なポイントを押さえ促していく必要があります。

目標共有の仕方やメリットなどに関してはこちらの記事で詳しく説明しています。ぜひ確認してみてください。

M機能の向上

心理的安全性を高める

問題やアクシデントが発生した際に、メンバーがリーダーに対し引け目を感じ報告しづらいと感じたせいで、報告及び解決が先延ばしになってしまう状態がリーダーにとって一番避けたいケースではないでしょうか。

このようにメンバーが気軽にリーダーとコミュニケーションを取れない状態がメンバーとリーダー間の心理的安全性が低い状態、と言います。

一方、心理的安全性が高い状態とはチームの中で躊躇なく自分の意見を言える環境が構築できているということです。これを高めることはチーム内のコミュニケーションを円滑にし、より良い意見を導きよりパフォーマンスの高いチームを構築します。

M機能の高いリーダーは心理的安全性を軽視せず、チームビルディングの段階から常に意識し続けます。心理的安全性を高めることでその後のM機能の向上がやりやすくなります。

心理的安全性の高いチームの具体的な作り方に関しては、こちらの記事で詳しく説明しています。ぜひご覧ください。

フィードバックやサポートを提供する

メンバー個人に対する適切なフィードバックやサポートも必要です。個人で話す時間を作ることによってメンバーが個人として何を望んでいるのかが明確になり、その後のチーム運営に生かすことができます。

また、継続的にメンバーとコミュニケーションを取る事で、リーダーは個性のあるメンバーと分かり合う方法といった手段や経験を積むことができ、M機能の向上に大きな利点があります。

定期的にフィードバックやサポートを行う方法にはいくつかありますが、主な例として1on1が挙げられるでしょう。

1on1では、リーダーとメンバーが1対1でカジュアルな形で行うミーティングのことです。仕事に関する進捗状況の報告だけでなく、メンバーが個人的に抱えている問題点や課題についての相談をプライベートな話題を交えながらコミュニケーションを取る事ができます。

これにより、リーダーはメンバーに対する理解を深められると同時に、メンバーもリーダーに理解してもらえていると安心感を抱くことができます。

また、1on1に限らずフィードバックを具体的にどのように進めていけばよいか不安な方は、是非こちらの記事で紹介しているフィードバックのフレームワークについてもご確認ください。

公平かつ効果的な問題解決手法を用いる

チーム内での人間関係等への問題解決に関しては公平かつ効果的な方法を用いましょう。

その際に大切なのは

公平さとは、個人の意向や少数派の意見を無視することではないという点

です。

個人を尊重した上で当事者同士が納得するポイントを見つける必要があります。 個人による部分のため、そこに決まった手法はありませんが、リーダーは積極的に情報を集め、そういった場面に対処できるように体系的な学習を継続する必要があります。

また、リーダーとして決断する際、メンバーに対し公平な決断であることを理解してもらえるよう説明する責任も生じます。この際、あくまでも冷静に、自分の意見と事実を混同することなく分かりやすい言葉で説明することが求められます。

弊社のチームマネジメントツールについて

チームメンバーにとって理想のリーダーになりたいあなたはこんな課題を抱えていませんか?

- チームメンバーの心身状態が把握できない...

- 目標達成に向けたメンバーマネジメントが難しい...

こんな課題を解決したく弊社はチームマネジメントツール【StarTeam】を開発しました。

チームワークを見える化し、チームリーダーのマネジメント課題解決をサポートします!

Starteamは

- チームやメンバーの状態の可視化

- 状態に応じた改善アクションの提供

- 改善サイクルの自走化

ができるサービスとなっております。

目標達成に向けたメンバーマネジメントにより

- 離職率が約30%→約15%への改善

- 残業時間が約1/3への改善

につながった実績が出ている企業様もございます。

ぜひ以下のバナーをクリックし詳細をご覧ください。

3. PM理論の課題と克服方法

PM理論の課題や制約事項

バランスの難しさ

PとMのバランスを保つことは容易ではありません。目標達成に過度に重点を置くと、チームメンバーのモチベーションや協力関係に悪影響を与える可能性があります。逆に、集団維持に過度に重点を置くと、目標の達成が妨げられる可能性があります。両方を同じ度合いで行うことは意識しなければできる事ではなく、無意識で行えるリーダーは多くありません。

また、バランスをとるためには自分自身のタスクをかなり増やさなければいけなくなります。最初から全てを行おうとするのではなく、まずは自分がP機能に優れているのか、M機能に優れているのかを分析し、不足している部分を補うことから始めるのがいいでしょう。

メンバーの個別性の考慮

PM理論では一律にPとMの能力が求められるとされますが、メンバー個々の特性や役割によって求められるバランスは異なる場合があります。個々のメンバーのニーズや能力を考慮しながらPとMの要素を調整する必要があります。仮にP機能に優れ、M機能の不足しているリーダーだとしても、メンバーによっては結果を必ず出していくその姿によってチーム全体のモチベーションが向上し、コミュニケーションが濃密になる場合があります。また、PM理論では全員一律に同じやり方で接することになります。

しかし、個人の価値観やパーソナリティは一人ひとり異なります。それに対処できるのが「SL理論」です。この理論はメンバーの個性によって使用するリーダーシップスタイルを変化させるものです。PM理論と組み合わせることで非常に効果的に使用することができます。

SL理論に関してはこちらの記事で詳しく説明しています。興味がある方は是非読んでみてください。

4. まとめ

いかがだったでしょうか?

PM理論において重要な4点をまとめます

PM理論とはリーダーの行動論

P機能とM機能の2点をバランスよく使用する

個別に対応ではなく一律でチームに使用できる

SL理論と組み合わせることで個別対応ができるようになる。

PM理論はあくまでも優れたリーダーの基礎となる行動論です。

これをベースに置き自分自身の経験をもってブラッシュアップしていくことによって、リーダーとして必要不可欠な人材になることができます。

柔軟に対応しながら、少しずつ意識していってください。